水遊びをたくさん楽しんだ8月も終わりました。まだまだ暑い日が続くと思いますので、シャワーで汗を流しながらの活動は続くと思います。2学期に入るこれからも楽しい活動をたくさん体験してほしいと思います。

ある本を読んでいて、刈谷夏子氏という作家が、太田区立中で学んだ折に国語教師から「隅田川の花火」を題材にした授業を受けた話が載っていました。それによると、花火大会の様子を新聞4紙がそれぞれの表現で取り上げていて、その記事の表現を比べる授業だったそうです。「川面に浮かぶ屋形船」について、各紙が「339隻の屋形船が浮かんだ」と述べてある中に、1紙だけが「船が川面を埋め尽くした」と表現されていて、それを読んだ生徒が、「数字で言われても多いか少ないか混み具合がわからないが、『川面を埋め尽くした』というと、数字の持つ意味がわかる」と言ったそうです。この先生は単に文字を読むだけでなく、この花火大会の記事で言えば、「花火の音はどう表現されているか」「警備の様子は?」等々新聞という題材から色々と読み取ることで授業を進めた様子ですが、私は、このことは保育にも通じるのではないかと思いました。それは、「子どもの心を読み取る」ということです。

子どもがボーっとしているとき、大人は何んとかしようと考えがちです。でも、子どもには子どもの世界があり、このような時間も必要な時があるのではないでしょうか。‶ただ疲れただけ?″‶友達の遊んでいる様子を見て自分もやってみたいと思っている?″ ‶その遊びを観察してどうしたらああいう風になるのかな?と考えている?″‶お腹が空いた。早くご飯にならないかなぁ・・・?″‶パパやママは今何してるかなぁ?″‶眠い?″等々子どもにも色々理由があると思います。この他にも種々の場面で、子どもの行動を読み取る必要に迫られる場面に遭遇します。

モンテッソーリ教育の中に、「大人の役割」ということが語られています。その中の一つに「子どもを観察する」ということがありますが、〝この子は今何を求めているのか″をじっくり観察する中で分かってくることがあります。そのあとにそれにふさわしい環境を設定していきます。やはり「心を読み取る」ことがもとになりますね。ともすると大人の都合で事を進めてしまいますが、大人の付属物ではなく、子どもも一人の人間として尊重してあげるところから出発します。

忙しさにかまけてついつい「大人の都合」を優先しがちですが、心に余裕を持って「子どもの心を読み取る」大人でありたいと思います。

フロンティアキッズ上町

施設長 田原 彰子

●おまけ

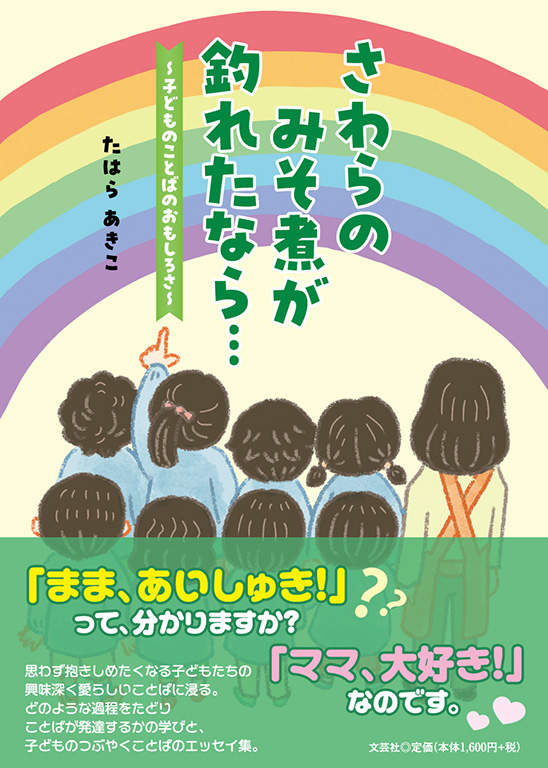

現在私が書いた本が発売されています。

子ども達の言葉が収録されていますが、子ども達の気持ちがその言葉の中に見え隠れしていると思います。

書店で見かけましたらお手に取ってみていただけたらと思います。